У Великой Отечественной множество разных лиц и разных историй. В моем личном Бессмертном полку помимо родных дедов, погибших на войне, и бабушек, работавших в тылу, десятки людей, в судьбах которых— судьба России. Я расскажу не о подвигах, а о том, что они чувствовали, что переживали, и что дает нам понимание: они — герои.

Пятнадцатилетний кочегар

В 1942-1943 годах Георгий Васильевич Старков пятнадцатилетним подростком служил на военном катере Волжской флотилии, который доставлял продовольствие и снаряды в осаждённый Сталинград. Что чувствовал он, совсем мальчишка, в то страшное время? Он рассказал, как у Черного Яра они подтягивали судёнышко ближе к берегу, укрывали ветками, в таком укрытии пережидали фашистские налеты.

Однажды так бомбили с воздуха, что, признался Георгий Васильевич, думал: все, погибель пришла. Глаза зажмурил, в землю вдавился, все ждал: сейчас шарахнет, сейчас…сейчас… Очень страшно было. А когда фашисты улетели, стал отряхиваться и почувствовал: штаны мокрые. Страх так проявился. И накрыло, говорит, его так, что не знал, куда от стыда деться. Никто не упрекнул мальчишку, все было понятно. Но он всю жизнь этот стыд помнил. Мне сказал, что фашистов ненавидел и за это тоже. А вообще был он смелым, отчаянным. И очень справедливым. После войны работал в энергетике, был начальником службы изоляции на предприятии Астраханские электрические сети. Каких только вопросов не решал! Необходимо было организовать химическую лабораторию по испытанию трансформаторного масла. Для анализов требовался спирт (50 гр. на анализ), а с ним были проблемы. И тогда он решил напрямую обратиться в обком партии, ко второму секретарю Дуденкову. Тот и помог достать два литра. На некоторое время проблему сняли, но за этот поход без разрешения директора Георгий Васильевич с товарищами схлопотал выговор по партийной линии. Впрочем, это не изменило его бойцовский характер.

Война без выходных

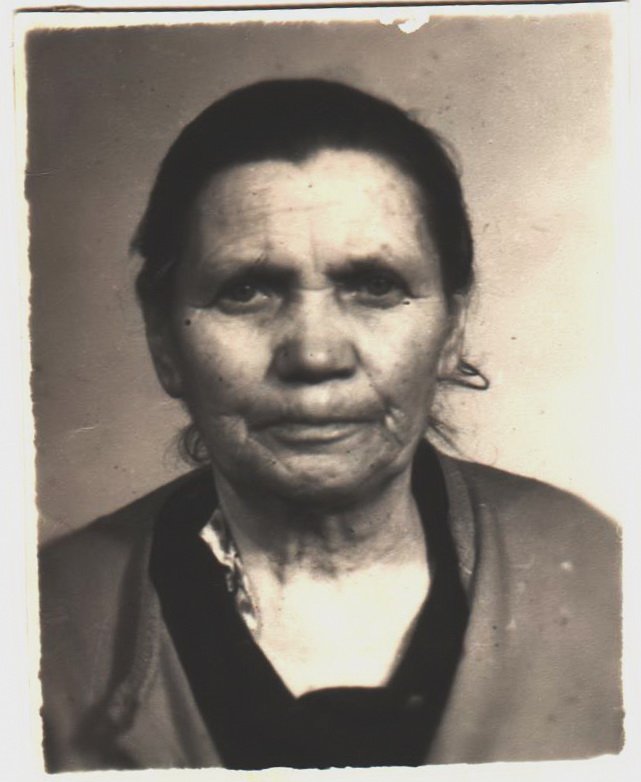

Это фото из архива астраханки Эльвиры Бахтияровой, но мы разместим его в память о всех женщинах, которые работали в госпиталях, выхаживая раненых.

Эльвирина тетя Сара Хаирова работала в эвакогоспитале №3266. На фотографии она справа, в редкие минуты отдыха. Когда с началом войны она пришла на призывной пункт вместе с подругами, то взяла с собой чемоданчик с туфлями на каблуке и красивым платьем: думала, что на войне будут выходные — наденет все это на танцы.

А потом были страшные будни, когда поступали раненые из Сталинграда, когда умирали молодые, когда не было возможности отдохнуть: Сара была операционной сестрой и сутками не отходила от хирургического стола. Войну она закончила в звании младшего лейтенанта медицинской службы и с Орденом Великой Отечественной войны II степени. И нарядное платье смогла надеть только после окончания войны. В госпиталях было не до нарядов.

Улыбались сквозь слезы

Акулина Степановна Прохалина работала в одном из астраханских госпиталей, на «Розочке». Не путайте с улицей Розы Люксембург, нынешней Никольской. Госпиталь располагался в школе имени Розы Люксембург в районе Больших исад, потом она стала школой № 5, а теперь это лицей № 3.

Поступали мальчишки – 18-20-летние. Сердце от горя сжималось. «А начальник госпиталя Алексеева, собирая нас, говорила: «Терпите и…улыбайтесь, главное лекарство – ваша приветливость, ваша улыбка. Вот мы и улыбались как ни в чем не бывало – сквозь слезы».

Рассказывала, как они с подругой Симой Дусовой брали на себя обязательство – до полуночи 100 больных перенести и после – полусотню. Переносить надо было на третий этаж. Иногда падали в изнеможении – потом в себя приходили и опять за носилки. А однажды она почувствовала: кровь по животу течет. Это пупок от тяжести развязался.

След на чужом берегу

Вместе с другими калмыцкими семьями Цереновых из родного села в Лиманском районе в декабре 43-го депортировали в далёкую Сибирь. Ехали в товарных вагонах, в дороге многие умирали, а Цереновых их калмыцкий бог миловал. Все добрались. Думали: ненадолго. Оказалось — на 13 лет.

Горше всего для младшей из Цереновых, Веры, было то, что с переездом прервалась связь с братом Андреем, который в 41-м ушел на фронт.

В 56-м Цереновы вернулись в родные края. Вера – с мужем и тремя сыновьями, одного из которых назвала в честь любимого брата Андреем. Ни родни, ни знакомых — никого не осталось в селе. Переехали Цереновы-Горяевы в поселок Оля. С тех пор начались Верины неустанные поиски брата.

В пекле войны пропадали сотни тысяч людей, но она верила, что след Андрея где-то обнаружится. Рассекречивались архивы, находились считавшиеся утерянными документы, и один из них, полученный из военного архива, свидетельствовал, что командир стрелкового взвода лейтенант Церенов при форсировании Одера в марте 1945 года, несмотря на напряженный бой, организовал переправу раненых бойцов. Ведя гранатный бой, будучи раненым, он продолжал удерживать плацдарм до подхода нашей пехоты. После этого, забрав раненых, переправился на правый берег.

На правом берегу чужой реки в самом конце войны оборвался след Андрея Церенова. Документов о том, что он поступил в госпиталь, ни в одном архиве не обнаружено.

Всю жизнь она верила: брат жив. Помнила калмыцкую пословицу: «Кто ушел из дома собственными ногами – вернется». Ни похоронки, ни извещения о том, что брат пропал без вести, она не получала. А на войне всякое бывает. Может, оказался в плену, а теперь живет за границей. Может, потерял память и находится в каком-нибудь интернате. Живет и не знает, что долгие десятилетия его ищет сестра, принявшая на себя эту трудную ношу – за всю семью. Она ждала его до своего последнего часа.

Дядя Витя, любитель красоты

С войны не вернулись в село Каралат Камызякского района 293 сельчанина. А из призыва рождения 1923 года пришли всего двое — Семен Иванович Алексеев и Виталий Васильевич Лункин. Легко говорить: пришли с войны. Для дяди Вити война закончилась в 1942 году. Тяжело раненный в обе ноги, долго кочевал по госпиталям. Дважды возникала угроза ампутации. Но каждый раз появлялись какие-то обстоятельства, и операцию откладывали. Так и остались ноги целыми. Домой добрался на костылях. Пристань тогда была у самого села. Каждый день туда ходили женщины: все ждали, может, кто с фронта вернется в отпуск или по ранению. И одинаково радовались и своему, и чужому. Дядю Витю встретили — расцеловали так жарко, что он смутился. Ведь было ему тогда всего 20 лет. И казалось ему, что самое страшное позади.

Он никогда не отчаивался. На собственной свадьбе 14 марта 1945 года был еще на костылях, а в 47-ом начал ходить вопреки всем прогнозам медиков. Конечно, и они во многом помогли. Но дядя Витя считал, что его природа исцелила. Он заядлый рыболов, охотник. Во время войны надо было как-то кормиться. Приладился к охоте. На большие расстояния ходить ему было трудно, да и не угонишься за зверем на костылях, и приходилось дяде Вите подолгу в засаде лежать, ждать добычу. Расположившись в камышах, приглядывался он ко всякой травинке, букашке, изучил все звериные повадки, научился распознавать зверя издали. Никогда без добычи не возвращался. А все наблюдения через много-много лет записал в тетрадку. Сборник этих рассказов о природе, где в тонкие наблюдения вплетается охотничий юмор, как нельзя лучше рассказывают о дяде Вите — охотнике и романтике с наивной и доброй душой.

И еще дядя Витя первым в Каралате развел сад. Водопровода в 47-ом еще не было. А дядя Витя все равно начал сажать фруктовые деревья во дворе. Односельчане посмеивались над ним, видя, как он чахлые саженцы выхаживает. А он уже видел в них сад. Воду возил с реки ведрами на тележке. Останавливался часто: ноги болели. И все же зацвели яблони, и не было в Каралате красивее двора, чем лункинский. А вскоре за дядей Витей потянулись другие, и расцвел по весне Каралат…

Я и баба, и мужик

Женские судьбы войны… Как же они похожи, как горьки! Оставались в тылу матери с малыми ребятами, которых надо было кормить, одевать, спасать. Бабушка моего мужа, Ефросинья Ивановна Ригасова, жила в Брянской области. В войну это была Орловская область. Оккупация. Бабушка Пронечка (так звали ее смолоду от Ефросинья – Фрося — Проня) с тремя детьми жила в такой неприглядной землянке, что к ним немцы и не совались. Но как-то один заглянул. Дети спрятались под стол, моя свекровь, ей на ту пору было лет восемь, закрыла собой младших брата и сестренку. Немец навел на них автомат, но стрелять не стал. Просто повеселился: «Пук, пук!» Младший братишка заревел в голос. Немец поморщился и вышел, сбросив со стола чугунок с тремя картохами, поживиться было нечем. Дети просидели под столом до позднего вечера. Свекровь моя помнила этот случай до самой смерти.

А бабушка Пронечка, любимая всеми родными, тянула детей, как могла. Муж, дед Андрей, погиб практически сразу, как оказался на фронте. Но похоронки не было, она позже узнала об этом со слов односельчанина, на глазах которого убило Андрея. Похоронку получила уже позже, а так надеялась, что ошибся односельчанин. Как они жили, невозможно представить. Бабушка все время была на тяжелой работе, которую не переделать, а получала копейки. Когда мой муж, ее внук, приезжал к ней в гости вместе с родителями, бабушка не скрывала радости: «Рабочая сила приехала!».

Успела переехать из землянки в маленький домик, который для нее построили зять и внук. Заплакала от счастья, по-другому радоваться не умела.

Обычная в общем-то история. Но именно в этой обыденности ее трагедия: дети безотцовщина, женщины — «я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Тысячи, сотни тысяч исковерканных войной женских и детских судеб, в том числе и наших бабушек.

Как все это забыть?..

Под знаменами моего личного Бессмертного полка еще немало тех, кто когда-то рассказал мне о своей войне. О собственных ужасах, страхах, потерях, обидах, боли, так и не ушедшей из сердца. И о радости, которая была в их жизни, радости искренней, безмерной. Потому что выжили. Потому что победили. Каждого помню. И ни одного не позволю унизить или обидеть сомнением в нашей победе, завоеванной кровью и потом, засевшими осколками и стертыми мозолями.